Im Norden der Stadt Rimouski gibt es einen Küstenabschnitt, der „Pointe-au-Père“ genannt wird.

An diesem Ort kann man eine historische Ausstellung besuchen, die „site historique maritime de pointe-au-père“. Genauer gesagt befinden sich dort drei interessante Punkte.

Zunächst einmal stehen dort der 1909 erbaute und zusätzlich der 1975 errichtete Leuchtturm. Der aus dem Jahr 1909 war mit 33 Metern der zweithöchste Leuchtturm Kanadas und war bis 1975 in Betrieb. Auch die Nebengebäude, das Wärter-Haus und der Nebelhorn-Schuppen, sind interessant. Mit einer Führung kann man die 128 Stufen des Leuchtturmes erklimmen und von oben, bei gutem Wetter, eine außergewöhnliche „Rundum-Sicht“ genießen.

In der dazugehörenden Ausstellung findet man auch die Geschichte und die unterschiedliche Funktionsweise der insgesamt 4 Leuchttürme an diesem Ort: der letzte wurde 1975 errichtet und 1997 außer Dienst gestellt. In diesem Bereich werden nicht nur die Pflichten und das Leben der Leuchtturm-Wärter, sondern im Besonderen die wichtigen Aufgaben der Lotsen beschrieben, die bei „Pointe-au-Père“ die Schiffe, die sie durch den Strom begleitet hatten, wieder verließen.

Die zweite Attraktion ist das 90 Meter lange U-Boot „Onondaga“, das von 1967 bis 2000 mit einer Mannschaft von 70 Personen im Nordatlantik unterwegs war. In ihm kann man einiges über die Geschichte des U-Bootes und über das beengte Leben in einem solchen Boot erfahren.

Außerdem befindet sich in „Pointe-au-Père“ noch das „Empress of Ireland“-Museum.

In diesem Museum wird eine Ausstellung zu einem tragischen Ereignis gezeigt. Jeder kennt den Untergang der Titanic im April 1912, die vor Neufundland mit einem Eisberg kollidierte, aber fast niemand hat größere Kenntnisse vom Untergang der „Empress of Ireland“. Dieser passierte im Mai 1914 im Mündungsbereich des Sankt-Lorenz-Stromes und wurde durch einen Zusammenstoß mit einem norwegischen Kohle-Schiff, der Storstad, bei starkem Nebel verursacht. Über diese Katastrophe wird im hiesigen Museum informiert.

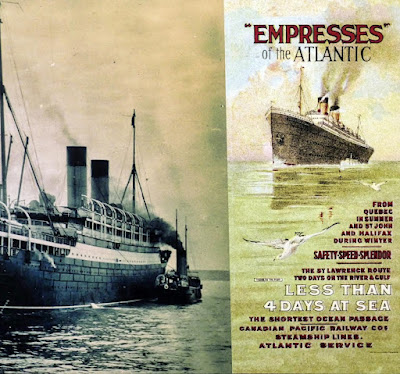

Die „Empress of Ireland“ gehörte der "Canadian Pacific Steamship Company“ und beförderte seit 1906 Passagiere von England (Liverpool) nach Kanada (Montréal) und zurück. Durchschnittlich war sie für eine Strecke fünf Tage unterwegs und es handelte sich am Tag der Katastrophe um ihre 96. Fahrt. Nach der Ankunft in Kanada reisten die meisten Passagiere per Zug Richtung Westen weiter. Die Passagiere Richtung England besuchten Familienangehörige in der „alten Heimat“ oder waren auf der Rückreise, nachdem ihr Versuch, sich eine neue Existenz in Kanada aufzubauen, misslungen war.

Das Dampfschiff „Empress of Ireland“ war 170 Meter lang, 20 Meter breit und verfügte über vier Stahldecks. Das Schiff sank nach der Kollision innerhalb von 14 Minuten; von den 1.477 Menschen an Bord starben 1.012.

Die Kapitäne beider an der Kollision beteiligten Schiffe überlebten und beschuldigten sich gegenseitig, für den Untergang verantwortlich zu sein. Ein Gericht erklärte damals den Kapitän des norwegischen Kohle-Schiffes für schuldig. Nach heutigen Ermittlungen dürfte aber auch der Kapitän der „Empress of Ireland“ eine Teilschuld gehabt haben. Dieses Unglück passierte durch menschliches Versagen und durch das Missverstehen von Signalen bei plötzlich aufkommendem starkem Nebel.

|

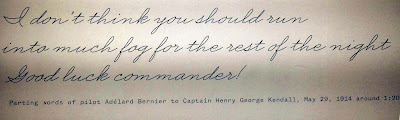

| Der Lotse hatte bei Verlassen des Schiffes "nicht viel Nebel" vorausgesagt. |

Die entgegenkommende „Storstad“ rammte den Ozeandampfer so unglücklich an der Seite, dass sie ein riesiges Loch in die Seitenwand riss, durch das pro Sekunde 250.000 Liter Wasser in das Schiff einströmten.

Im Museum wird das Schiff genauestens beschrieben, sowohl die technischen Daten als auch die Organisation des Schifflebens.

Danach wird der Untergang aus damaliger und heutiger Sicht dargestellt. Den Erinnerungen überlebender Passagiere bzw. von Nachkommen verstorbener Passagiere ist ein größerer Raum gewidmet. Hier muss man eine Person besonders herausheben. Es ist William Clark, der auf der „Empress of Ireland“ als Heizer arbeitete und überlebte. Das Besondere ist, dass er zwei Jahre vorher den Untergang der Titanic überlebt hatte, auch als Heizer.

Der letzte Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Wrack, das immer noch auf dem Grund des Sankt Lorenz Stromes liegt und seit 1996 unter Denkmalschutz steht.

Seit 1964 finden immer wieder Tauch-Expeditionen zum Wrack statt, leider haben bei diesen Unternehmungen inzwischen auch über zehn Personen ihr Leben verloren. Die meisten Gegenstände (aus dem Laderaum und aus den Kabinen) wurden mittlerweile geborgen, einige sind im Museum ausgestellt.

|

| Schmuckschatulle mit Inhalt |

Abschließend kann man nach dem Museumsbesuch noch den angebotenen Film anschauen, der zu dem Schiffsunglück gezeigt wird. Er wird „multisensorisch“ präsentiert, d.h. im Kinoraum wird die Geschichte der Kollision und des Untergangs nachempfunden. Zu den jeweilien Situationen gibt es u.a. Nebel, Wärme wie im Maschinenraum, Gischt und Kälte wie im Fluss selbst. Und dann - Stille!

|

| Modell der "Empress of Ireland" in Steuerbord-Schieflage in ~ 40 m Tiefe auf dem Grund des St. Lorenz-Stroms |